L’art du thé chinois

Par Michel Jastrabsky

La légende raconte qu’en 2730 avant notre ère, l’empereur Shennong parcourait d’immenses distances dans son pays à la recherche de toutes sortes de plantes pour découvrir leurs actions curatives, et il n’hésitait pas à les goûter lui-même, jusqu’à s’empoisonner.

Un jour qu’il s’était plus gravement empoisonné qu’à

l’ordinaire, il se laissa tomber sous un arbre et demanda qu’on lui fasse

bouillir de l’eau… lorsqu’un coup de vent ramena à la surface quelques feuilles

de l’arbre sur lequel il appuyait sa tête : l’eau été un peu amère mais ce thé

amené par le hasard se révéla efficace : il le désintoxiqua et le stimula à la

fois. Comme l’empereur était doué par ailleurs de la capacité de voir ce qui se

passait dans son corps, il se rendit compte que ces feuilles inconnues

exécutaient une ronde de surveillance à l’intérieur de son ventre et chassaient

les toxiques…

D’un point de vue historique il nous apparaît qu’il y a plus de 3000 ans que le

thé est considéré et utilisé dans la pharmacopée chinoise, principalement dans

les régions de Yunnan, Sichuan et

Guizhou, où l’on trouve encore les plus anciens théiers sauvages. De même, Lu Yu

pense que c’est sous la dynastie Zhou (1121-256 avant notre ère) que le thé

devient une boisson à part entière.

Pendant les Songs, on pratique les concours de Doucha sous l’impulsion - des fonctionnaires qui tentent de trouver les meilleurs crus, -ou encore des lettrés, qui amènent leurs ustensiles et leurs thés pour discuter des plus intéressantes qualités. De nouvelles technique de fabrication et de nouvelles variétés apparaissent, les manières de boire évoluent. Les bonzes japonais et coréens ramènent dans leur pays, avec l’enseignement du bouddhisme, des graines de thé et les modes cérémoniels de l’absorber. Sous la dynastie Ming les portugais et hollandais achètent le thé directement aux chinois et le font connaître en europe.

Thé se dit chà en mandarin et c’est le nom qu’il porte en Inde, dans les pays qui étaient d’influence commerciale Portugaise, ainsi qu’en Russie Turquie et Inde approvisionnés par caravanes ;

De même, les Hollandais ont été probablement en contact avec les Amoy qui appellent le thé « T’e » dans leur dialecte, appellation importée en Allemagne, Angleterre, France et progressivement dans le reste de l’Europe. Le thé sera alors le prétexte à quelques guerres, mais c’est une autre histoire.

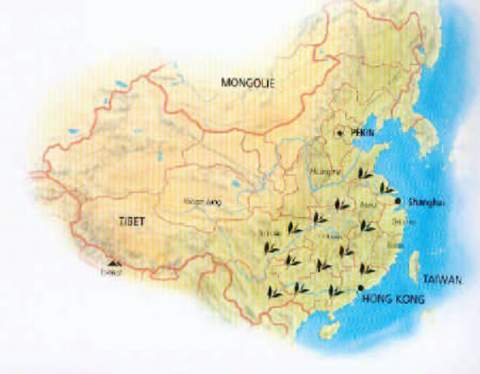

Aujourd’hui, le thé est cultivé dans tout le sud-est de la chine :

En Chine le thé est bu un peu partout .. aucune boisson n’a son importance.. tout un mode de vie, des habitudes,voir des rites et des coutumes anciennes lui son attachés.

| Les maisons de thé | Les statues de rue |

|

|

| La publicité dans le métro | Le chauffeur d’autocar |

|

|

Même dans cette échoppe cherchez le thé ? les ustensiles sont

là !

Les échoppes de thés médicinaux ouvertes tard dans la nuit

C’est en allant il y a 3 ans visiter le temple de Confucius de Beijing, que j’ai

découvert ma première maison de thé. Ce temple a été construit en 1306. Comme

dans les autres temples bâtis en l’honneur du maître il y règne un mystère

apaisant : stèles splendides, discrète élégance des jardins, bancs pour s’y

reposer.

C’est en sortant du temple qu’on la remarque.

En réalité cette maison de thé : Eatea était récente, car si,

comme les cafés chez nous, elles sont nombreuses à Taiwan, la révolution

culturelle les avait bannies de Chine ; mais depuis elles prolifèrent.

Première surprise le raffinement et les ustensiles présents sur toutes les

tables.

Alors vous est présenté la carte des thés, épaisse comme une

carte des vins d’une maison sérieuse. Les prix aussi sont stupéfiants, ils

montent jusqu’à quelques centaines d’euros pour une dégustation :

Il y a des crus

rares ! (et des touristes ?)

thé noir thé rouge thé bleu-vert

thé vert thé jaune blanc

Les thés verts : plusieurs centaines de variétés

Ces thés ne sont pas fermentés, ils se présentent sous forme de bourgeons ou de

jeunes feuilles et

sont particulièrement fragiles, ils sont à consommer dans l’année.

| La séparation des bourgeons après la récolte en ce mois d’octobre à Quanzhou |

|

On pense souvent que les thés verts sont japonais, mais il en existe en Chine leur pays d’origine. Ils sont très appréciés dans la vie de tous les jours par les chinois, mais dans ce cas se sont plutôt des bas de gamme.

Les thés bleus-verts : Dits Wu longs, il en existe des milliers de sortes.

Les feuilles avant infusion ont une couleur bleu vert.

Ces thés sont semi fermentés et sont moins fragiles que les thés verts.

Leur goût dépend du terroir, de l’altitude,de la torréfaction, du talent du

planteur, de la saison de

récolte, du degré de fermentation et de leur préparation !

Les thés rouges : Ces thés sont fermentés à 100%,

Appelé black tea en occident du fait de la couleur noir des feuilles, mais

l’infusion est rouge.

Les thés noirs : Ne sont pour ainsi dire pas connus en occident ; cette famille

de thé est surtout

représentée par les Pu Er .

Ce sont des thés post fermentés, c’est-à-dire qu’ils ont subi une fermentation

étalée dans le temps. Ils

peuvent atteindre un age très respectable et leur prix est très élevé. Mais

attention, il ne faut pas les

confondre avec les Pu Er industriels très bon marchés, qui ont subi une

fermentation forcée en usine.

La contrefaçon est tentante : vendre quelques milliers d’euros un thé en galette

avec étiquette ancienne

parfaitement imitée pour un coût de revient de quelques yuans . Mais à la

dégustation tout amateur ne

trouvera qu’une infusion plate.

Les thés blancs et jaunes

Ces thés sont doux et délicats, ils peuvent se garder dans de bonnes conditions

pendant 2 ans

Les thés blancs ne sont pas travaillés, leurs feuilles sont recouvertes d’un

léger duvet blanc. Ils sont

servi s dans un verre.

Les thés jaunes sont fermentés à l’étouffé, leurs feuilles et leur infusion sont de couleur jaune

Et les thés aux fleurs ?

Les fleurs ne sont qu’un additifs aux différentes familles, par exemple des

combinaisons agréables

sont : un thé vert au jasmin, un thé rouge aux roses, un thé bleu-vert à l’osmanthe,

un Pu Er aux

chrysanthèmes…

On trouve en Chine de nombreux étales qui proposent des fleurs séchées. Certains

boutons de fleurs

de la taille d’une bille, pris comme infusions, se déploient en une fleur de

toute beauté à l’intérieur de

la théière.

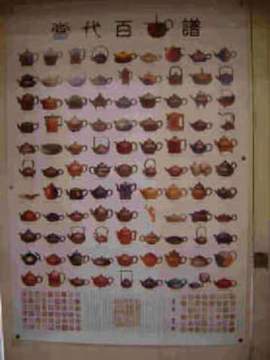

Autre surprise, elles sont toutes petites ! en terre et très décoratives. Chacun

à la sienne.

Une théière en terre est réservée pour un thé particulier car la terre absorbe

les odeurs et elle se

culotte. Surtout ne pas la laver ; par contre une théière en porcelaine doit

être lavée car les dépôts

deviennent rances.

|

|

|

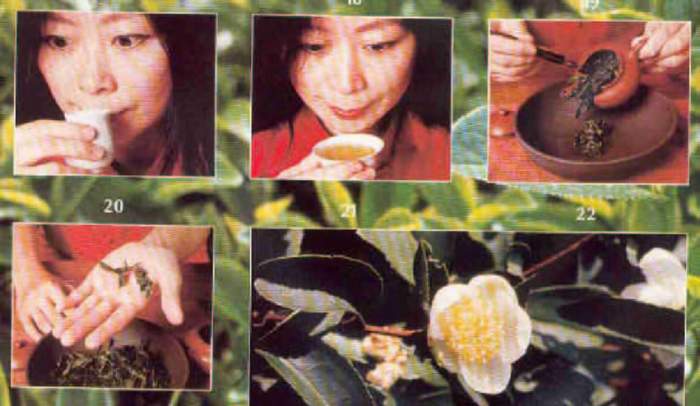

L’étonnement continua, car en résumé les théières sont de petites dimensions et choisies pour chaque thé, la quantité de thé utilisée est relativement importante, la durée d’infusion est très courte mais les infusions sont répétées plusieurs fois avec les mêmes feuilles, la tasse à sentir une découverte… et bien sûr le charme de l’hôtesse qui vous guide dans se nouveau voyage. J’ai été conquis.

Mais c’est en préparant cette causerie que j’ai découvert le haut lieu des thés artisanaux les plus raffinés. C’est à 2 pas de chez moi, rue Gracieuse à l’angle de la place Monge. J’avais bien remarqué un magasin de thé avec quelques tables pour boire le thé. Toutefois je trouvais l’établissement bien austère bien que présentant des ustensiles semblant très techniques. En réalité il cache la plus grande cave du monde en nombre de thés les plus grands et les plus rares, et est le siège d’un grand volume de transaction de thés artisanaux raffinés.

C’est Maître YU HUI TSENG qui a ouvert cette maison faisant de Paris une étonnante capitale mondiale du thé chinois.

Elle fait partie du groupe très exclusifs des grand experts du thé et en est

l’unique membre féminin.

L’équipe de Maître Tseng enseigne depuis lors le Gong FU Cha aux amateurs qui

viennent se perdre

rue Gracieuse et leur fait découvrir, comme dans une cave de grands vins, la

finesse, la délicatesse

mais aussi la force des très grands thés chinois.

Voyons, aidé du Maître, ce que j’ai retenue de ce voyage au monde du thé.

Il y a deux façons fort différentes de déguster le thé :

L’exception : les thés verts, très délicats qui ne supporterait pas d’être enfermés dans une théière au contact d’une eau bouillante, il n’en ressortirait que de la soupe ! On utilise un zhong pour les préparer.

Les autres types de thés : ils sont préparés en théière mais plus particulièrement les thés bleu-vert pour lesquels on utilise une méthode spécifique appelée Gong Fu Cha.

Le zhong est une tasse très fine avec un couvercle, le tout fait d’une

porcelaine de grande qualité.

Sa forme est telle que pendant l’infusion, qui est très brève, l’eau refroidie

plus vite que dans une

théière ce qui explique la supériorité du zhong.

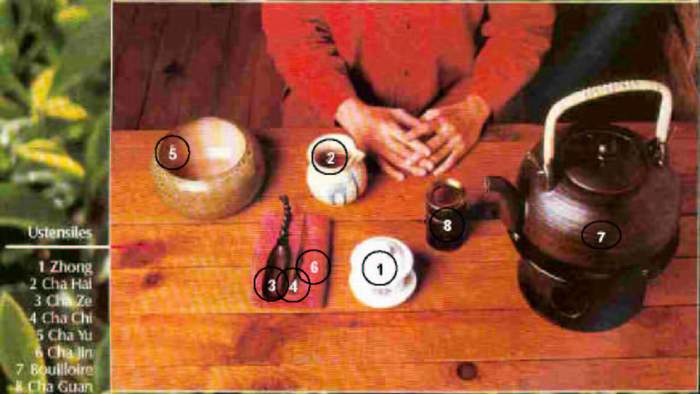

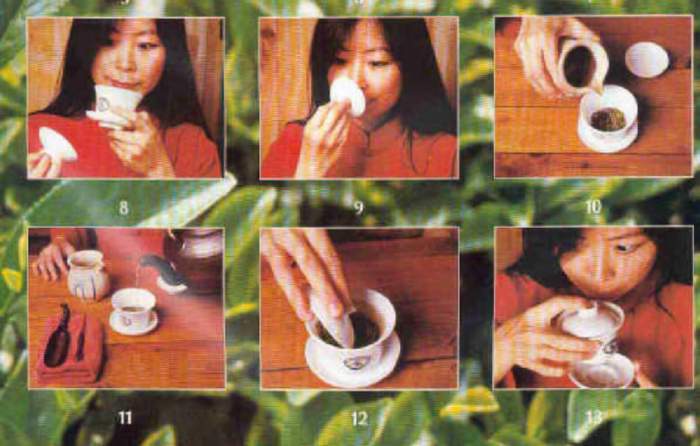

Les ustensiles :

La préparation :

Bien doser le thé : après avoir examiné les feuilles sèches, versez le thé dans

le zhong deux

grammes suffiront,

Ne pas brûler les feuilles : les feuilles de thé vert sont très fragiles, elles

ne supportent pas d’eau à

plus de 70°c, une façon pratique est de verser un fond d’eau froide, environ un

quart de la tasse, et de

verser ensuite votre eau bouillante,

Attention vider immédiatement le zhong, en se servant du couvercle comme filtre,

avant que le thé

infuse, les feuilles sont ainsi rincées et hydratées, vous pourrez sentir le

parfum dans le zhong ou

encore sur son couvercle où les senteurs se sont fixées : cela vous permettra de

juger de la qualité de

votre thé.

Maintenant vous pouvez préparer l’infusion qui sera bue, ceci en remettant votre

fond d’eau froide

puis votre eau chaude, toujours dans les mêmes proportions que précédemment.

Laissez le thé infuser sous le couvercle .L’infusion dure généralement 2

minutes, on vérifie le résultat

en humant le couvercle et l’on déguste son thé en filtrant les feuilles toujours

à l’aide du couvercle.

Les chinois ont pour habitude de faire 2 à 3 infusions d’un même thé.

Le verre est l’outil du dégustateur comme le précise Emile Peynaud dans son livre le goût du vin, « quel bel objet que le verre ! Il est à la fois le piège et le présentoir : il retient le vin et l’offre…Il doit permettre à nos sens de s’exercer dans les meilleures conditions et doit donc se prêter aux exigences de l’œil, du nez, de la bouche. »

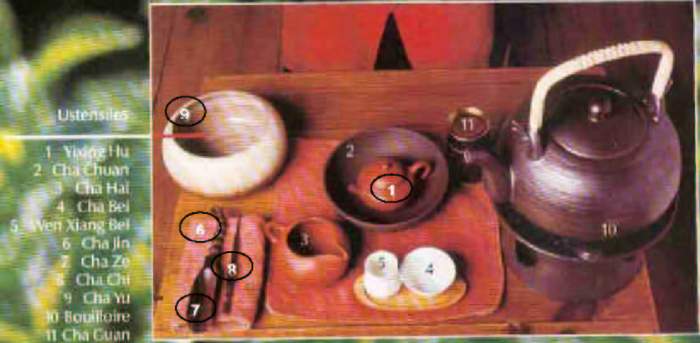

De même les ustensiles utilisés lors de la préparation du gong fu cha : le Yixing Hu (la théière), le Cha Bei (petite tasse), et le Wen Xiang Bei (petite tasse à sentir) ont une importance capitale.

C’est à l’époque de la dynastie Ming que l’on retrouve les premières trace de

l’art du gong fu cha. A

cette époque il était réalisé avec 4 principaux ustensiles : une théière

Mengchen, du nom d’un très

célèbre potier ; un réchaud alimenté par du charbon de bois attisé à l’aide d’un

grand éventail ; une

bouilloire en terre et des petites tasses.

Depuis méthode et ustensiles n’ont cessés d’évoluer. Ils permettent à la fois de

laver les feuilles,

d’obtenir le temps très précis d’une infusion de très courte durée, de

multiplier les infusions d’une

même dose, et de maintenir la bonne température.

La théière en terre célèbre du Yixing, terre extrêmement ferreuse qui lui permet

de supporter la

température élevée nécessaire à la préparation du thé Wu long, et terre très

poreuse, ce qui lui

permet de se culotter en profondeur. D’ailleurs les meilleurs artisans potier

(il en reste peu) vont

« accorder » chaque théière en lui donnant la forme ayant les caractéristiques

thermiques les plus

appropriées à chaque type de thé. , ce qui explique que les vraies théières en

yixing sont rares et de

plus en plus chères.

De même la petite tasse à sentir introduite à Taiwan est devenue un instrument

important pour suivre

les parfums du Wu Long.

Les ustensiles :

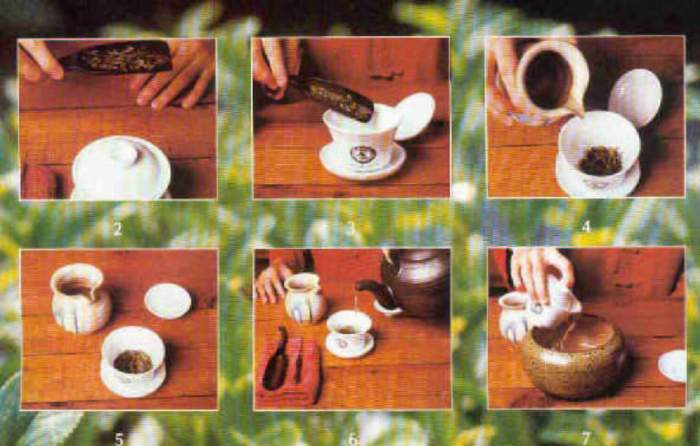

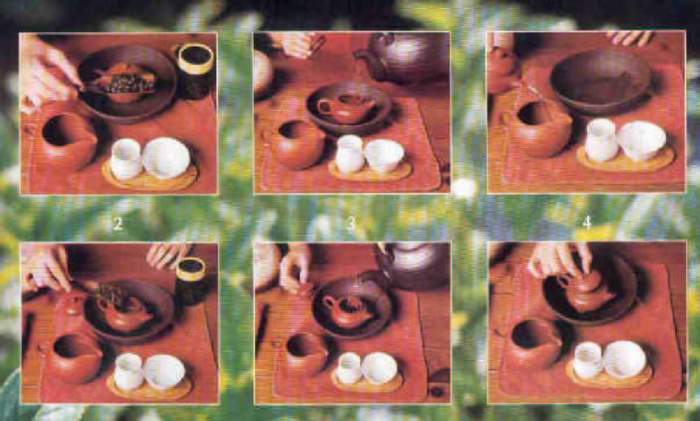

La préparation :

Après avoir apprécié la qualité des feuilles sèches, on verse un peu d’eau

frémissante pour rincer et

chauffer le Yixing Hu (théière) placé dans un Cha Chuan (sorte d’assiette

creuse). Bien recouvrir la

théière de son couvercle et verser son contenu dans le Cha Hai (petit pot proche

d’un pot à lait).

Prendre à l’aide de la cuillères (Cha Ze) la dose de thé et la verser dans la

théière.

Verser y un peu d’eau chaude pour rincer les feuilles, remettre le couvercle

rapidement et vider

immédiatement le contenu dans le Cha Hai. Le tout en quelques secondes.

Puis l’on vide le Cha Hai autour de la théière placée dans le Cha Chuan. On peut

ainsi y baigner, afin

de les réchauffer, la tasse et la tasse à sentir ; bien les tourner pour en

chauffer la totalité et les

replacer sur la soucoupe.

Après cette première étape, il nous faut être très attentif afin de réussir une

infusion, car les gestes

devront être rapides, mais non précipités, pour réussir en quelques dizaines de

secondes le thé tant

convoiter.

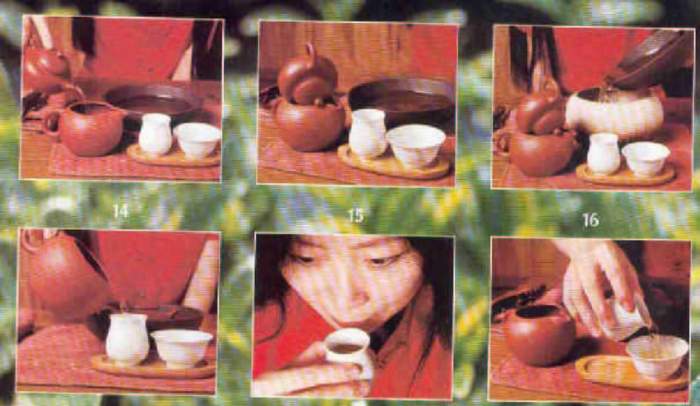

Remplir la théière jusqu’à débordement pour en chasser l’écume (pratique le Cha

Chuan en forme

d’assiette creuse, n’est ce pas ?), puis recouvrir.

Arroser d’eau la théière fermée pour la chauffer, puis laisser infuser (de 30

secondes à 3 minutes

selon le thé)

Verser l’infusion dans le pot (Cha Hai), en basculant la théière sur le pot pour

qu’elle s’égoutte de

façon à ce que les feuilles ne marinent pas dans un fond d’eau. Profiter de ce

moment pour vider le

Cha Chuan.

On verse alors le thé dans la tasse à sentir que l’on porte au nez pour en

apprécier le premier

bouquet ; puis le transvaser dans la tasse.

Alors on peut humer les fragrances successives qui imprègnent la tasse à sentir

et qui évoluent au fur

et à mesure qu’elle se refroidit. Mais ne pas oublier la tasse et déguster le

thé en petites gorgées.

L’infusion peut être répétée plusieurs fois. A la fin prenez plaisir à examiner

les feuilles infusées et

évaluer toutes leurs qualités.

Le plaisir est tel que les sommeliers de nos grands restaurants viennent à la Maison des Trois Thés se former à cet art, car les grands crus de thé artisanaux vont apparaître sur leurs cartes pour terminer un bon repas au même titre que cognac et whisky.

Alors si ce n’est déjà fait, franchissez simplement le seuil d’une bonne maison de thé !